![]()

|

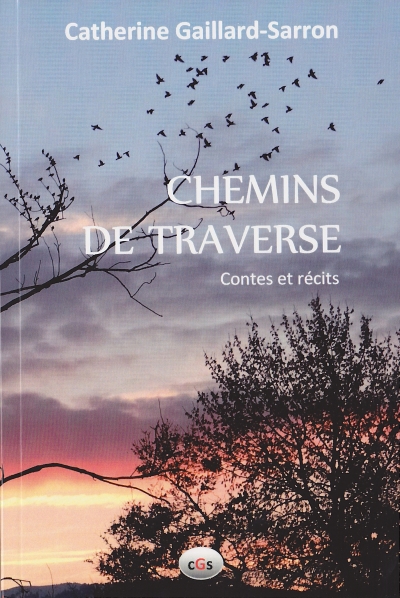

Chemins de traverse, chemins intérieurs, chemins de vie... Des histoires, des contes et des personnages en quête de sens, de silence et de solitude. Des êtres humains qui se posent des questions existentielles et se mettent en route pour trouver des réponses... Une révélation au bout d’un chemin ; un homme obsédé par le temps ; un étrange visiteur ; un Grand Rêve dans lequel apparaît l’immémorial visage du monde ; une femme arbre ; deux marcheurs qui s’interrogent sur la mort, la vie et l’amour. Autant de quêtes qui mènent à la même source… |

Chaque homme dans sa nuit s'en va vers sa lumière.

Victor Hugo

|

"Comment philosopher en profondeur à travers des contes? Catherine Gaillard-Sarron excelle en cet art fort rare. Car elle a compris qu'une des meilleures manières d'apprendre à penser passe par le caractère pédagogique de la création fictive. En cela, elle rejoint le génial Voltaire qui, dans Candide ou Zadig, a brillé dans le genre.

"Je recommande vivement la découverte et la lecture des œuvres de Catherine. Elle est avant tout une observatrice rare non seulement des comportements humains en lesquels nous nous reconnaissons, mais aussi une poétesse et une conteuse qui excelle dans la composition de ses recueils en vers et, pour ce qui est des contes, des nouvelles, une analyste profonde du cœur humain en ses dimensions sensibles, affectives et surtout spirituelles. Son recueil paru en avril 2016 Sous le titre "CHEMINS DE TRAVERSE" est à mon sens une réussite unique: ses descriptions et méditations sur le temps, sur l'amour, sur la mort, sur le rôle central du féminin donateur de vie, sur notre aspiration à la présence de l'Esprit sont des modèles d'écriture et de sagesse à relire et méditer à notre tour." François Gachoud, écrivain et philosophe le 12.12.2016 |

La vérité c’est ce qui simplifie le monde et non ce qui crée le chaos. St Exupéry

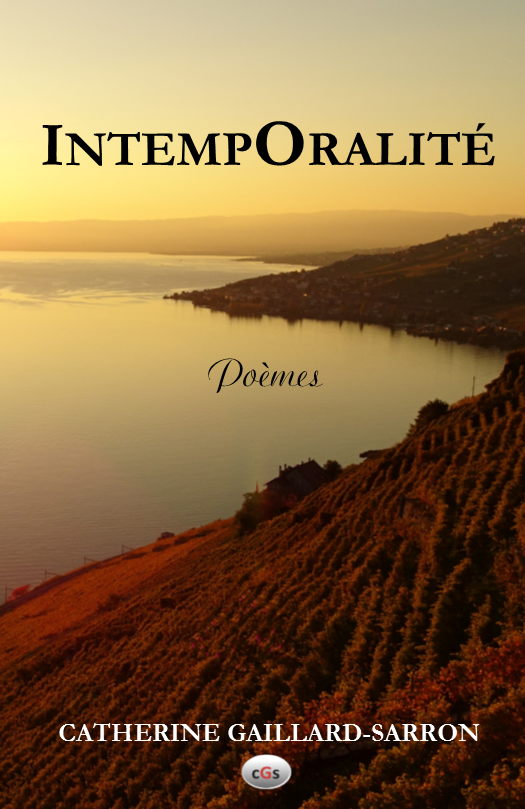

2016 - 12 contes et récits - 194 pages

|

Nouvelles extraites du recueil Chemins de traverse

|

||||||||

| Le chemin | Dialogue sur la solitude | |||||||

|

Car mon chemin n’a pas de début et pas de fin non plus. Le départ est en moi et la fin l’est aussi.

Extrait

Il n’a pas de début et pas de fin non plus. Il est pareil au Chemin Vert ou va buissonner la Venoge. Il apparaît puis disparaît, réel et irréel, ondoyant sous mes pas, tout entier dans mon cœur. Il commence là où je le souhaite : là où je « l’empreinte ». Certes, il est à tout le monde mais au fil du temps je me le suis approprié. Je l’ai fait mien et il m’appartient... le chemin. Comme tout chemin, le mien a deux directions mais, allez savoir pourquoi, j’entreprends toujours mes promenades en m’engageant à droite. Est-ce sa pente douce qui m’évite tout effort — m’invite à la paresse, s’incline avec grâce devant le paysage et m’offre la ville sur un plateau ? Ou est-ce plutôt le ravissement perpétuel de contempler au loin les montagnes qui se découpent en dentelle sur le ciel turquoise ? Je ne saurais le dire ! Toujours est-il que pour rien au monde, je ne manquerais cet instant de grâce où, avec bonheur et les yeux tournés vers l’horizon, je me recueille rituellement sur le muret qui longe son tracé. Le temps d’apprécier le chaud contact des pierres gorgées de soleil, d’emplir mes yeux et mon cœur de ce tableau de lumière et déjà mes pieds impatients me tirent en avant sur le chemin. À cet endroit, pareil à un arc verdoyant, les noisetiers et les frênes le coiffent de leurs ramures et l’accompagnent jusqu’au tournant où il remonte brusquement. Là, il s’élargit un peu et devient caillouteux. En son mitan une ligne de verdure clairsemée court entre deux ornières. Ombré par un bois de feuillus et bordé d’une clairière où surgissent parfois des chevreuils, mon chemin se fait poème et rejoint mes sentiers intérieurs. Bucolique et champêtre à souhait, je l’arpente d’une foulée souple et allègre. En dépit de sa déclivité, mon rythme reste mesuré alors même que mes pensées, libres et débridées, battent la campagne devant moi. Puis, tel un enfant ensommeillé, il émerge soudain de cette enclave pastorale ombragée et se met à courir entre les champs de maïs et les vergers. Il se hâte, comme attiré par les rires des enfants et déroule son lacet blanc le long de l’école et du stade à la pelouse éclatante. Et je le suis, les sens en éveil, le cœur et l’âme en fête, à l’affût de tout ce qu’il offre à mon regard insatiable. Il m’entraîne sur sa surface qui poudroie au soleil et se met à sinuer au milieu de la campagne. Mon chemin n’est pas pressé. Ce n’est pas une artère principale mais un petit vaisseau sur lequel je me laisse emporter. Ensemble nous voguons sur le canal de la tranquillité loin des foules et des routes bruyantes. Nous voyageons, sur le fluide du temps, voile au vent et en communion avec les éléments. Oh oui, il prend son temps mon chemin. Il ondule, serpente, disparaît entre les monticules émeraude et les buttes fleuries. Il joue à cache-cache avec les gibbosités, les tertres, les éminences et les mamelons verdoyants. Ce n’est pas un grand chemin où l’on vole et dépouille le passant, non ! C’est un sentier modeste qui fleure bon la nature, au tracé parfois indécis qui s’égare parmi les champs et se perd dans les futaies. Une sente où s’aventurent le poète et les biches ; où l’on pêche l’instant à grands coups de moulinet, où l’on collectionne les images et les paysages, où l’on récolte la rosée de la vie sur les bords du présent. C’est une piste merveilleuse où l’étonnement et le sublime se cueillent au détour d’une traverse ; un chemin de fortune où, semblable à Midas, le moindre des regards se transforme en trésor ; où la seule réalité que l’on détrousse est le néant de son éternité ! C’est un tout petit chemin, un layon aux senteurs de pives, un lé minuscule qui fait naître dans mon esprit les plus grands voyages. Qui m’emmène tout autour de la terre et me ravit sans cesse le cœur. Il a sa source en mon âme et va son petit bonhomme de chemin. Inlassablement, il porte mes pas au devant du lac et des montagnes, du ciel et de la terre. Par leur contemplation, il m’ouvre les yeux sur la beauté qui m’entoure et renforce ma conscience au monde.. Texte paru dans l'ouvrage commun "La Venoge côté coeur" Ed Publi-Libris 2004 - Prix Prose poétique Montmélian 2007 |

|

Dieu est en moi et je suis en lui mais c’est en allant vers les autres que je réalise ma relation au Divin. Tolstoï

Extrait — Dis-moi Maître Crassote, pourquoi ne suis-je pas capable de communiquer réellement, pleinement avec les autres ? Je ne ménage pas mes efforts et pourtant, en dépit des multiples tentatives et stratégies que je déploie pour y parvenir, je n’arrive jamais à établir un contact satisfaisant. Pourquoi est-ce si difficile d’entrer en relation avec l’Autre ? De le ressentir véritablement ? Pourquoi ces échecs constants ? Et comment chasser ce terrible sentiment de solitude qui m’accable ? Suis-je différent des autres ? demande le disciple. — Tu donnes toi-même la réponse, dit Crassote en riant malicieusement ! Tu ES différent des autres ! Chacun de nous est différent. Et c’est le privilège de l’unicité : de cet être unique représenté par chacun de nous en tant qu’individu singulier. En conséquence, si chaque personne est naturellement et fondamentalement différente d’une autre, il apparaît évident qu’elle ne peut vivre et comprendre que sa propre existence. De par ses particularités intrinsèques, elle est incapable de vivre la vie d’un autre : elle n’est pas équipée pour cela. Dis autrement, nous sommes ce que nous sommes et nous ne pouvons pas nous mettre à la place de quelqu’un d’autre ! En dépit de tous nos efforts et de notre empathie, il nous est impossible de savoir réellement ce que l’autre pense, ressent ou éprouve. Nous ne pouvons que l’imaginer ! Notre différence est aussi limitation. — C’est donc cette unicité qui pose problème pour aller vers les autres ? interroge le disciple sceptique. — Oui et non, répond le Maître en tirant de plus belle sur sa barbiche, car cette différence est également le garant de notre liberté. En effet, imagine par exemple la liberté que pourra espérer un être cloné ? Sa vie, ses particularités physiques, psychiques même, ses potentiels lui seront connus à l’avance. Il sera aliéné, subordonné à une existence prédéfinie ; condamné à n’être que le reflet d’un autre, son miroir ! Privé de liberté, d’avenir, d’espérance – car même ses pensées pourront être anticipées à travers celles du « modèle original » – il ne sera plus que l’ombre, la réplique, la pâle copie d’un autre. Sa vie et son esprit décortiqués, ses possibilités et ses limites révélées, il sera démystifié, domestiqué, devenu en quelque sorte, otage, marchandise d’un nouveau système esclavagiste et mercantile. Dépossédé de sa nature et de son essence unique – de ce qu’il devait devenir – il ne sera plus ! Plus qu’un numéro sans âme, du moins pour ceux qui l’auront conçu et certainement aussi pour ceux qui le côtoieront ! — C’est affreux, mais j’en déduis donc qu’être unique c’est aussi être libre ? — Bien sûr, car, comme tu le comprends, notre différence est signe de liberté. Cette différence est telle, cependant, qu’elle nous isole des autres et nous empêche de nous intéresser vraiment à autrui. Semblable à des murs invisibles elle nous protège intimement mais, et c’est le paradoxe, nous retient également d’aller de l’avant. Elle nous permet d’une certaine façon de voir l’Autre de l’extérieur sans toutefois pouvoir y accéder véritablement. Nous nous côtoyons sans jamais nous mêler. Nous avons tous un monde personnel en nous et nous sommes tous un monde en soi dont nous sommes le monarque absolu. Chacun de nous à sa vision des choses qu’il voudrait imposer aux autres ! Où est la vraie réalité quand chacun à la sienne ? En exagérant un peu, on pourrait même dire que nous souffrons tous d’autisme ou d’aliénation, enfermés que nous sommes, chacun, dans une représentation du monde qui ne le représente jamais tel qu’il est ! — Alors, nous sommes tous condamnés à la solitude ? À errer comme des âmes en peine au milieu des multitudes ? reprend le disciple soudain affligé. Amusé par la tristesse de son élève, Crassote émet une série de petits gloussements en lissant toujours sa barbichette avec application. — Certes, reprend-il une fois calmé, à l’adresse du disciple, perplexe. On perçoit l’autre, il nous touche, nous renvoie à nous-mêmes ! On l’aime affectueusement, profondément, avec passion même, mais jamais on ne peut véritablement le pénétrer ou l’investir. On reste toujours à côté. Il est, et nous sommes, et la somme des deux ne faisant pas un, il reste l’Autre.... inaliénable ! Vois-tu, nos chemins sont particuliers, dans le sens où chacun doit tracer le sien, seul, et ils sont parallèles. Et si en définitive ils finissent par se rencontrer, c’est dans un infini et un temps qui nous échappent. Ainsi cette solit… — Maître, interrompt soudain le disciple, le chemin peut-il être vertical, car si tout ce qui monte converge on peut penser que l’Infini a son fini plutôt en haut ? — Disciple dit Crassotte tu ne dois pas interrompre le Maître quand il parle, mais pour répondre à ta question, l’Infini étant infini, on peut considérer qu’Il est partout ! Ceci dit revenons à notre sujet. Donc cette solitude, disais-je, – et c’est tant mieux – est également ce qui permet à chacun de préserver son autonomie. On peut en souffrir, bien sûr, mais cela peut aussi être un moteur qui nous pousse à nous dépasser, à chercher ailleurs que dans les autres les réponses à nos questions et trouver, ainsi, notre vérité. Au fond, murmure Crassote d’une voix soudain grave, si on pouvait investir un autre être on le déposséderait de son bien le plus précieux : ses pensées ! Ce serait en quelque sorte une violation d’esprit, une ingérence sacrilège, une intrusion abominable ! À suivre... |

|

Être à l’instant ce que le temps est à l’éternité…

Extrait Aussi loin qu’il s’en souvienne, elle avait toujours été là – écho au temps qui passe – la vieille horloge en merisier. Posée sur le plancher ciré, ventrue et patinée par le temps, elle trônait entre le canapé aux napperons brodés et le confiturier aux ferrures dorées, égrenant posément ses secondes au rythme du balancier en laiton. Tic-tac, tic-tac. Dans l’odeur d’encaustique et de lavande, ses battements réguliers et rassurants s’écoulaient lentement, conférant à l’endroit une paix figée que rien ne semblait pouvoir troubler. Scandés par le balancier qui oscillait lourdement de droite à gauche, les coups feutrés jaillissaient de ses flancs polis, inexorables, définitifs. Les secondes naissaient, mourraient, grignotant l’avenir, transformant le présent en passé, puis emplissaient la pièce de ce temps mort qui étouffait les autres bruits sous son écho. Tel un métronome, l’horloge donnait, implacable, la mesure du temps qui passe et, pareille à un cœur, semblait palpiter de vie : le temps étant le flux qui la faisait vivre. Souveraine incontestable des lieux, la pendule imposait « sa » mesure du temps et régnait sur la maison et sur la vie de John. John avait toujours été fasciné par l’horloge, par son va-et-vient apaisant, sa couleur, son odeur. Enfant, il aimait à lire à ses côtés. Le dos appuyé contre son bois aux formes arrondies, il avait parfois le sentiment de fusionner avec elle et c’est avec un bonheur sans égal qu’il percevait, en écho à son propre cœur, les puissantes vibrations se répercuter dans tout son corps. Sa présence le rassurait. Blotti contre elle, il avait l’impression que rien ne pouvait l’atteindre. Il aimait cette atmosphère singulière qu’elle créait autour d’elle et qu’il ressentait comme maternelle. Il se sentait protégé par sa proximité, calmé par sa respiration mécanique. L’horloge avait accompagné chaque seconde, chaque minute de son existence, marquant de sa cadence tranquille les événements bénins ou importants de sa vie. Il avait recherché sa présence sans faille, son infinie régularité, sa litanie reposante et structurante. Elle avait bercé son enfance, puis sa jeunesse. Adolescent, il se souvenait encore avec émotion du tic-tac amical qui accompagnait, certains soirs particuliers, les réflexions et les questions existentielles qu’il se posait. L’horloge lui permettait de se concentrer, d’éclaircir ses idées et ses pensées. Son mouvement continu avait donné un rythme, une discipline à sa vie et cette constance avait contribué à sa construction régulière et paisible. John chérissait l’horloge. Il la considérait un peu comme une amie, peut-être même sa seule et véritable amie. Il avait conscience de sa solitude et de la fascination étrange que l’horloge exerçait sur lui, mais il n’en souffrait pas et ne les remettait pas en question. Il était solitaire et appréciait cet état, ce repli intérieur, cette inclination propice à la réflexion et à l’introspection. Sans être un anachorète, John recherchait la tranquillité. D’une nature contemplative, il aspirait à la sérénité et laissait à ses contemporains la frénésie et l’agitation d’une société qui ne l’attirait pas. Il pressentait, bien sûr, l’influence et le rayonnement singuliers de cette proximité temporelle sur sa vie, mais il l’assumait totalement et s’en trouvait heureux. Oui, vraiment, John aimait l’horloge. En vérité, il l’avait si bien intériorisée qu’il était devenu semblable à elle. Pour John, le temps en tant que grandeur physique, en tant que durée indéterminée de sa vie ne l’intéressait pas, ne comptait pas. Le temps, pour lui, était une matière, une substance à travailler, une sorte d’effervescence continuelle et éternelle dont il rêvait de trouver la source. À l’instar de l’horloge qui marquait le temps, il se voulait instrument de mesure, clepsydre, sablier, pendule ! Obsédé par la meilleure façon de le représenter, il disparaissait peu à peu à lui-même pour n’être plus qu’un passeur de temps. John, de toute son âme et à chaque seconde de son existence, souhaitait voir, sentir et faire passer le temps. Révéler le temps, en être un témoin, le faire exister ! C’était toute son obsession. Conscient de sa mission, John avançait sans jamais se retourner sur son passé et sans jamais regarder vers l’avenir. Son cœur, semblable à une horloge, battait méthodiquement dans sa puissante carcasse et abandonnait derrière lui, pareil à des cendres de vie, le temps déjà consumé. Il allait droit devant, sans prendre ni perdre son temps, car il savait que nul ne pouvait prendre ou perdre son temps, que seul le temps, seconde après seconde, nous prenait ce que nous appelions la vie et qui ne nous appartenait pas. Petit à petit, les aiguilles de sa vie avaient tourné, rythmant tentatives et tentations. Dans son désir de maîtriser le temps, il avait été horloger et avait vécu entouré de milliers de pendules, de réveils, de comtoises, de morbiers, de coucous, de carillons et autres montres déréglées qui scandaient dans un chaos anarchique et mécanique la fuite assourdissante du temps. Tandis que le temps filait sur sa quenouille intemporelle, John avait délaissé l’horlogerie pour les mathématiques. Il rêvait alors de saisir, dans une formule ou une équation révolutionnaire, l’instant précis qu’il venait de voir passer. Il aurait souhaité, non le suspendre ou l’enfermer, mais l’inscrire comme ayant été. Une formule qui aurait permis de concrétiser, tel un tableau ou une photo, la seconde à peine née et déjà morte, prouvant qu’elle avait bel et bien existé. Puis il était devenu musicien, étudiant avec acharnement la fugue et la sonate, traquant dans chaque mesure un temps qui finit par le rendre fou. Enfermé dans sa folie, désorienté par une société qui courait après le temps et cherchait à le retenir quand lui ne désirait que l’accompagner, il s’était enfui. Devenu un hors-le- temps, il avait vagabondé et erré longtemps à la recherche de cet insaisissable qui le hantait, trimardant sur des chemins intemporels. Obsédé par sa quête impossible, il avait gravi les montagnes, arpenté les plaines et les vallées, traversé les fleuves et les océans. Tant de rencontres il avait faites sans trouver de réponse, tant de paysages il avait contemplés sans jamais s’arrêter. Il avait marché sous le soleil et la pluie, rêvé sous la lune, dormi sous les étoiles. Il s’était baigné dans les rivières, avait bu l’eau des sources, mangé les fruits de la terre et de la mer. Sans fin il avait voyagé à la poursuite de son inaccessible rêve. Sans fin il avait repoussé les limites de sa résistance. Il avait eu peur, faim et soif ; s’était perdu dans des forêts profondes ; égaré dans des contrées sauvages. Puis, un jour, il était arrivé dans un endroit étrange, désertique et isolé de tout. Exténué, affamé, assoiffé par sa marche dans ce désert sans nom, il avait vu, au loin, se dresser un monastère. Persuadé qu’il était victime d’un mirage et que cette hallucination annonçait sa fin prochaine, il avait poursuivi sa route jusqu’au bord de l’épuisement et s’était écroulé sur le sable, devant la première marche de l’escalier. C'est lorsque son front avait touché la pierre brûlante qu’il avait compris que sa vision était réelle. Il s’était alors agenouillé et avait contemplé le monastère, qui semblait flotter devant lui. C’est à cet instant précis que quelque chose d’inexplicable s’était produit. Un éclair avait brusquement illuminé son esprit et une sorte de décharge électrique l'avait parcouru des pieds à la tête. Il ne savait pas d’où lui venait la conviction que le courant qui le traversait était d’origine divine, mais il savait qu’une force mystérieuse et prodigieuse était à l’œuvre en lui. Cette énergie indescriptible passait par lui, était en lui, mais il la percevait également tout autour de lui, dans et entre chaque chose. Le temps d’un temps impossible à définir, il s’était senti relié à l’Infini, à l’Unité, à l’espace et au temps, habité d’une paix cosmique et extatique si belle, si profonde, si inexprimable, qu’il s’était effondré sur le sol, bouleversé. Après cette illumination de conscience d’une intensité inouïe, il s’était mis à pleurer, la tête posée sur ses genoux, ému jusqu’au tréfonds de l’âme. Il n’aurait pas su dire ce qui l’émouvait autant, mais les larmes qui baignaient son visage émacié et brûlé par le soleil étaient des larmes de joie et de soulagement. Pareilles à une averse purificatrice, elles lavaient ses incertitudes et révélaient soudain le fond d’or de son cœur et la vérité tant cherchée. À la seconde même, John sut que sa quête s’achevait là, devant ce monastère ; qu’à cet endroit, à cet instant, se trouvaient sa raison d’être et son dénouement. Maintenant, il le sentait, il pouvait s’arrêter.

|

|

La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. Platon

Texte intégral

Il fait nuit. Il fait froid. Dans la limaille du petit matin, Annick se rend à son travail. Sur le parking, sa voiture est couverte de buée. L’automne s’installe. Des bandes vaporeuses flottent sur la plaine. Elle frissonne, remonte son col. Sa veste est trop légère, trop courte. La nostalgie de l'été l'étreint. L'air vif la pénètre, la glace, fige ses pensées qui tournent au ralenti. Son cœur se serre. Annick monte dans le véhicule, met le moteur en marche. Il ronronne, rassurant. Elle allume les phares, enclenche le chauffage. Les essuie-glaces crissent sur le pare-brise. Lancinants derrière les vitres embuées, ils vont et viennent, révélant la grisaille d'un matin sans soleil. Annick démarre, se dirige vers l’autoroute, serpent jaune et rouge qui sinue dans la brume. Assourdie par le bruit du chauffage, elle roule sans réfléchir, la tête vide, le cœur froid, s’arrachant pour quelques heures à son foyer douillet. Dans l'habitacle réchauffé, une douce tiédeur l'envahit. Le feu passe au rouge. Elle met la radio. Un insupportable flot sonore se déverse aussitôt dans ses oreilles. Agressée dans son intimité matinale, Annick grimace sous l’assaut et l’éteint d’un geste brusque. Le silence revient mais, comme en suspension dans l’air, les échos stressants vibrent encore dans sa tête. Elle attend, se calme. Elle attrape un CD : son préféré. Celui qu’elle écoute sans jamais se lasser. Celui qui lui est devenu si intime, si personnel qu’elle n'ose plus l’écouter en présence des autres. De crainte qu’ils ne devinent ses rêves. De crainte qu’ils ne la percent à jour, qu’elle devienne transparente, nue, vulnérable ! Annick respire. Se détend. Cette musique-là lui appartient. Corps et âme. Un jour, elle l’a entendue. Et elle l’a aimée. Immédiatement. Inconditionnellement. Cette musique s’est imposée à elle, l’a traversée de sa fulgurance, lui révélant, au travers d’un autre, une part ignorée d’elle-même. Cette musique était déjà en elle, faisait partie d’elle – fragment oublié ou perdu qui avait resurgi par hasard et dessinait plus précisément les contours de son âme en recherche. Depuis, elle vibrait au cœur de ses fibres et de ses cellules à chaque écoute et l’animait d’une énergie mystérieuse et vivifiante. Dans un déclic l'appareil avale le CD et la musique se répand dans la voiture. Flux mélodieux, vital, qui pénètre sa tête et son corps et l’emporte loin de ce morne matin. Sur la route embrumée son véhicule devient auditorium, espace atemporel, intime et privé où les notes du piano s’écoulent, douces, caressantes sur son esprit apaisé. Les accords pénètrent son cœur, l’ouvrent, le réconfortent, le régénèrent. Incroyable massage musical et émotionnel qui opère sur son âme lasse, une relaxation intense et bienfaisante. Les notes agissent en profondeur, dénouent ses pensées, fluidifient ses idées. Son corps est là, ses mains tiennent le volant, mais son esprit, délivré, plane. Il vole ! Au-delà des contraintes. Au-delà des servitudes. Libre ! Magie de la musique qui embellit sa vie, se passe des mots ; l’emporte dans son émotion, son paradis. Pam pam pam. Elle s’y dissout. Pam pam pam… Elle n’est plus. Pam pam pam. Plus que sons. Pam pam… Soudain, cyclone radiophonique dévastateur, des trombes de notes tonitruantes déferlent dans son univers et fracassent l’harmonie, pulvérisant ses rêves, la ramenant brutalement à la réalité. Comme chaque matin, à la même heure, au même endroit, le disque est éjecté et le charme rompu. Secouée par l’irruption de la radio dans la voiture comme par une décharge électrique, Annick tremble sur son siège. Le regard angoissé, le ventre noué, elle fixe tour à tour le CD et l’entreprise où elle travaille. Dans son esprit écorché, le manque, douloureux, implacable, se manifeste déjà. Il est sept heures trente du matin, tiendra-t-elle jusqu’à midi ? |

|

Dieu bénit l'homme non pour avoir trouvé, mais pour avoir cherché. Victor Hugo

Extrait Il était une fois une femme en quête de quelque chose qu’elle ne trouvait pas. Elle ne savait pas vraiment ce qu’elle cherchait mais elle sentait que quelque chose d’important lui manquait. Ce n’était pas le bonheur matériel qu’elle recherchait, de ce côté-là, elle avait tout ce qu’il lui fallait pour être heureuse. Non, c’était plutôt du côté du cœur ou de l’âme. En dépit de tout ce qu’elle possédait, elle ressentait comme un grand trou à l’intérieur d’elle-même. Elle se sentait incomplète, vide. Et ce sentiment de vacuité allait en s’accentuant, grignotant chaque jour un peu plus les certitudes sur lesquelles elle avait bâti toute son existence. Parfois, elle avait l’impression que si elle ne trouvait pas rapidement ce qui lui manquait, elle finirait par se perdre et disparaître en elle-même. Il lui semblait que c’était après cela qu’elle courait : cette pièce, cette part d’elle-même qui lui faisait défaut et qui devait se trouver quelque part. Un jour qu’elle se promenait, elle s’engagea sur un chemin qu’elle avait déjà emprunté. Elle savait que cette voie était sans issue, mais elle la suivit quand même. Quand elle arriva au bout, elle s’arrêta, comme la première fois, mais ce jour-là, après avoir longuement regardé devant elle, elle fut traversée par une intuition qui devait changer sa vie : tout chemin, tout savoir, toute vie avait un bout, mais ce bout ne signifiait pas pour autant la fin. Sous ses pas le chemin s’était, certes, arrêté, mais devant elle, s’étendant à perte de vue, les herbes folles d’un grand champ en jachère dansaient dans le vent. Et sur les côtés de ce champ, pareille à un cordon séparant deux mondes, l’ombre mouvante des arbres qui ondulaient semblait, par instants, ouvrir des brèches de lumière vers la forêt. Qu’est-ce qui la retenait de traverser ce champ verdoyant pour continuer sa route ? De longer la lisière mouvante de cette futaie pour disparaître au plus profond du bois ? Qui l’empêchait d’avancer droit devant en traçant elle-même, au fur et à mesure, son propre chemin ? Rien ! Et personne ne l’en empêchait. Elle venait de comprendre qu’elle pouvait tout simplement décider d’avancer en dehors des sentiers battus. Qu’elle devait, qu’il fallait qu’elle progresse en dehors des sentiers battus. Que les sentiers infiniment foulés par toutes les générations qui l’avaient précédée avaient balisé son parcours et l’avaient conduite jusque-là mais, qu’à présent, en ayant atteint le bout, il lui fallait continuer seule et s’aventurer sur des pistes encore vierges. Elle devait trouver son propre chemin. Nul ne pouvait le tracer à sa place. Le chemin était sa vie. Et s’il avait été bon et nécessaire qu’elle marche dans les pas des autres durant des années, il était maintenant indispensable qu’elle poursuive seule pour grandir. Ce qu’il lui avait fallu apprendre pour pouvoir avancer était acquis : c’était en somme le fait de savoir marcher. Et si elle savait marcher, elle pouvait donc continuer à avancer sans l’aide de personne. La fin d’un chemin pouvait apparaître comme un obstacle insurmontable, un arrêt définitif, mais il pouvait aussi signifier un départ vers la liberté. La liberté de vivre, d’apprendre, de faire et de penser comme elle le voudrait. Si le chemin s’arrêtait et qu’il existait pourtant d’autres issues pour continuer, cela signifiait également que la vie ne s’arrêtait peut-être pas avec la mort. Que là aussi, il y aurait d’autres voies que celles qui avaient été tracées. Des voies invisibles qui la mèneraient au-delà de tout, de tout, du peu qu’elle connaissait. Il n’y avait pas d’arrêt véritable, juste un changement de direction ou de forme dans la continuité. Elle n’avait peut-être pas encore vraiment trouvé ce qu’elle cherchait mais, grâce à son illumination, elle eut envie de franchir ce qui l’en séparait. Elle éprouva soudain le besoin impérieux de s’affranchir de tout ce qui lui avait permis de se réaliser. De se risquer sur les chemins inconnus de sa vie avec pour seuls guides son cœur et son intuition. Si elle repartait de zéro peut-être trouverait-elle ce qui lui manquait ou ce qu’elle avait perdu ? Alors elle quitta sa famille, son travail, ses amis, son village, tout ce qui la rattachait à ce passé trop présent et imparfait et se mit en route de par le monde, espérant découvrir, au cours de ce voyage, ce qui lui faisait défaut pour s’accomplir et devenir. Pendant des jours et des mois, elle marcha, traversant d’un pas allègre des villes et des villages, des plaines grasses et des forêts touffues. Elle gravit des montagnes, se perdit dans des terres sèches et arides. Quand elle eut épuisé ses ressources, elle loua ses services au jour le jour pour subsister, se contentant de peu, dormant à la belle étoile. Au fil de son périple, elle rencontra des sages et des gens simples qui l’accueillirent et lui parlèrent du langage du cœur, de l’humilité et de la compassion. Sans fin elle arpenta la terre, mais trop absorbée par sa quête, elle regardait sans voir, écoutait sans entendre, uniquement préoccupée par ce manque qui s’intensifiait et altérait son âme. Elle avait beau fouler des chemins qui jaillissaient neufs sous ses pas, rien ne se passait. En dépit de sa pauvreté et de sa solitude, elle restait la même et n’avait toujours pas trouvé cette pièce essentielle à son existence : ce quelque chose qui l’empêchait d’accéder à elle-même et à la sérénité. Semblable à l’horizon qui reculait au fur et à mesure qu’elle s’en approchait, ce qu’elle cherchait semblait hors d’atteinte et son espoir allait s’amenuisant. Désemparée, elle poursuivit néanmoins sa route, guidée par l'intuition qui la poussait en avant. Longtemps encore, elle marcha, ses maigres effets sur le dos, un bâton à la main, toujours plus fatiguée, toujours plus désenchantée. Un jour, pourtant, elle découvrit un endroit si beau, si empreint de paix et de majesté qu’elle décida d’y faire halte. Depuis son départ, c’était la première fois qu’elle s’arrêtait vraiment. Elle s’y sentit bien. Et les jours s’écoulèrent au cœur des montagnes couronnées de blancheur, des espaces sauvages aux herbes fauves, du lac vert brasillant sous le soleil et du ciel bleu qui nimbait tout de sa pureté. Les levers de soleil succédèrent aux couchers de lune et les levers de lune aux couchers de soleil. C’était étrange, le lieu semblait vide mais elle le sentait, il était vivant. Empli d’une effervescence invisible et rayonnante, il exerçait sur son âme et son corps un bienfait extraordinaire. Ici, tout semblait plus vrai, plus intense. L’air était plus vif, le ciel plus clair, l’eau plus fraîche. Les choses paraissaient animées de l’intérieur. Tout vibrait d’une énergie singulière et mystérieuse. Et les mois passèrent. Son sentiment de bien-être s’accentua et elle atteignit un état d’apaisement inconnu jusque là. Elle n’éprouvait toujours pas le besoin de se remettre en route. L’envie qui lui avait démangé les jambes et surtout le cœur s’était apaisée. Il lui semblait que si elle n’avait pas encore mis un nom sur ce qui lui manquait vraiment, elle avait trouvé sa place dans ce coin du monde où tout respirait la simplicité et l’harmonie. Elle constata alors que le vide qui l’avait habitée et poussée sur les routes avait disparu. Elle se sentait enfin entière, pleine comme la lune, porteuse d’espérance et de sérénité, enceinte d’elle-même. Elle renonça à partir et s’installa définitivement dans cet éden. C’est ici qu’elle se mettrait au monde. Ici qu’elle naîtrait à elle-même. Dans cet endroit où, jusque sur sa peau, elle pouvait sentir le souffle subtil de l’Univers. Elle leva son regard lavé de tout doute vers le ciel, contempla les vastes plaines du temps qui s’étendaient devant elle et sans plus se retourner s’engagea avec sérénité pour la traversée. Elle venait de comprendre ce que signifiait vraiment l'expression "prendre la clé des champs" ! Et la ronde des saisons l’entraîna dans son ballet immuable. Le temps creusa son visage de profondes crevasses. Il le sculpta comme il avait sculpté les montagnes inscrivant dans sa chair comme dans la roche les tourments qui les avaient bouleversées. Aussi sûrement que le géologue étudie les couches terrestres et reconstitue l’histoire, ride après ride son existence en entier s’exprima sur ses traits révélant, pareille à une photographie, tout ce qu’elle avait été. Et semblable aux massifs majestueux qui veillaient au loin, son visage se plissa au passage du temps. Il prit la couleur du soleil couchant et ses cheveux devinrent aussi blancs que les sommets qui enluminaient l’horizon. Le temps qui lui était destiné s’écoula. Et le temps de mourir advint. À suivre... |

Contenu

.jpg?template=generic)

.jpg?template=generic)

.jpg?template=generic)

.jpg?template=generic)

.jpg?template=generic)