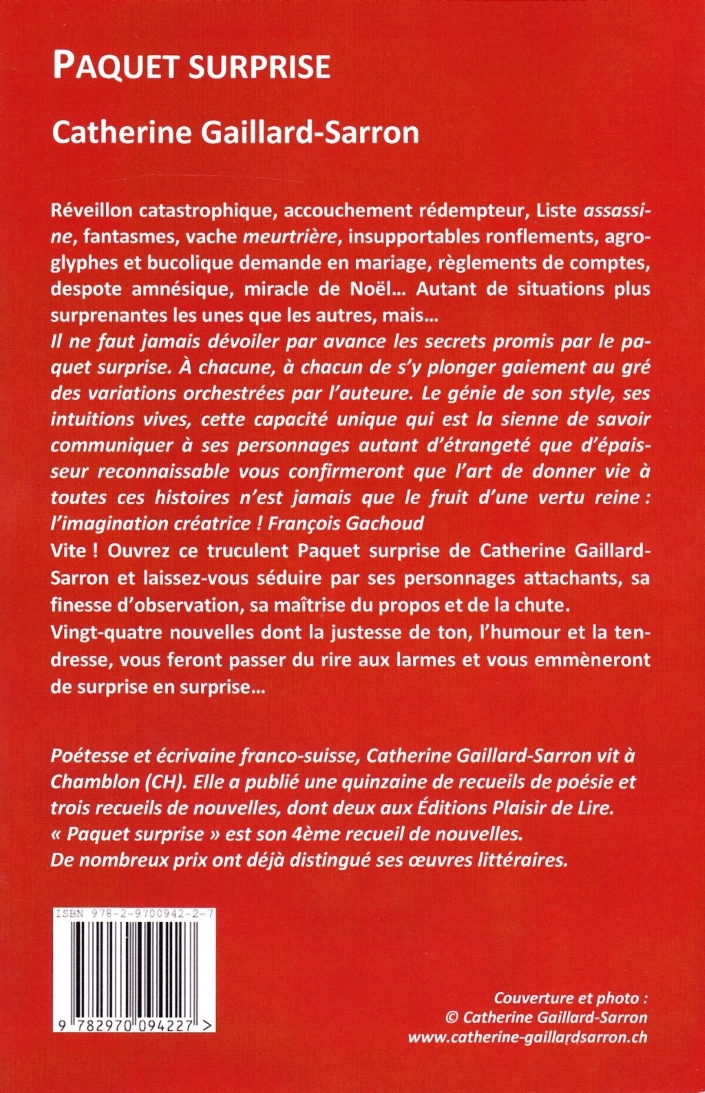

| P A Q U E T S U R P R I S E |

Quatrième de couverture

|

Réveillon catastrophique, accouchement rédempteur, liste assassine, fantasmes, vache meurtrière, insupportables ronflements, agroglyphes et bucolique demande en mariage, règlements de comptes, despote amnésique, miracle de Noël… Autant de situations plus surprenantes les unes que les autres, mais… François Gachoud |

|

Vite ! Ouvrez ce truculent Paquet surprise de Catherine Gaillard-Sarron et laissez-vous séduire par ses personnages attachants, sa finesse d’observation, sa maîtrise du propos et de la chute. Vingt-quatre nouvelles dont la justesse de ton, l’humour et la tendresse, vous feront passer du rire aux larmes et vous emmèneront de surprise en surprise… |

2014 - 24 nouvelles - 257 pages

![]()

|

Nouvelles extraites du recueil Paquet surprise

|

||||||||||

| Beauté volée | L'homme au chapeau noir | |||||||||

|

Une fois encore, il revenait bredouille de cette chasse singulière – gardée pour certains – qui faisait ses délices et son job depuis trente ans. À aucun moment, aujourd’hui, il n’avait été tenté de dégainer son réflexe numérique hyper sophistiqué. Rien, absolument rien ne lui avait semblé digne de son objectif ou plutôt de son œil hypercritique. Voilà plusieurs jours que son appareil pendait lamentablement à son côté, lourd, inutile. Pas un cliché ou une photo qui lui permît de se rassurer sur sa capacité à voir ce que, jusqu’à ce jour, il se vantait de savoir capturer : la beauté ! Et la beauté féminine en particulier. Que lui arrivait-il ? Se pouvait-il que ses yeux fussent saturés de beauté ? Qu’il en fût repu, écœuré ? Une telle chose s’avérait-elle possible avec le temps ? L’avait-il trop photographiée, banalisée, pour qu’il ne la vît plus telle qu’elle était ? Ce n’était pourtant pas faute de photographier les femmes sous toutes les coutures. Mais, inexplicablement, il ne parvenait plus à leur trouver cette grâce, cette fraîcheur ou ce piquant que, durant si longtemps, il avait su capter et sublimer. Il semblait que tout éclat eût disparu de leurs visages devenus fades et ternes. Il s’interrogeait, autant sur ce qu’il éprouvait que sur ce qu’il voyait, osant à peine formuler la terrible question qui lui trottait dans la tête : les femmes étaient-elles donc toutes devenues moches ? Toute beauté avait-elle disparu sur la terre que même les paysages les plus superbes lui apparussent voilés de gris et comme empoussiérés ? Était-ce la pollution, le smog ? N’y avait-il plus une seule femme télégénique en ce bas monde dont la peau accrochât la lumière et resplendît telle la soie sous les spots ou le soleil de mai ? Lui-même, envahi par un sale sentiment à force de broyer du noir, se trouvait une mine de papier mâché et de plus en plus laid. Un soir qu’il contemplait des clichés le représentant, il les trouva si déplaisants qu’il les brûla dans la cheminée de son salon. Un instant, devant la splendeur des flammes virevoltantes, il crut retrouver ce qu’il cherchait ou plutôt ce qu’il avait perdu. Il courut chercher son appareil photo dans l’espoir de fixer l’éphémère beauté mais, quand il revint, il ne restait plus qu’un amas de cendres grisâtres dans l’âtre charbonneux. Cette vision le ramena soudain à son père, décédé, et au crématoire où son corps avait été incinéré. Une étrange idée le traversa : était-ce la poussière de la mort qui se déposait devant ses yeux ? La poussière d’un monde qui n’en finissait pas de finir ? Était-ce lié à sa propre peur de la mort ? À son père ? L’urne qui contenait ses cendres, dont il ne savait que faire, était toujours sur une étagère de son bureau : unique héritage de cet intermittent de la paternité qui avait si mal joué son rôle. Devant les clichés racornis et carbonisés, il eut bizarrement l’impression de contempler les décombres fumants de sa vie. Il se sentit mal subitement. Ce feu éteint, ces cendres, son cafard, la brume, tout ce gris le déprima. D’un geste rageur, il jeta son appareil inutile sur le divan et s’enfuit dans l’obscurité vitreuse. Il erra de longues heures dans la ville rembrunie, effrayé par la noirceur de ses pensées. Où était passée la lumière de son regard ? Les couleurs, la beauté qui le ravissaient depuis tant d’années ? Il repensa à son géniteur qu’il connaissait si mal et qui l’avait tout juste reconnu, et se rendit compte que ses problèmes coïncidaient avec la date de son décès, il y avait deux mois. C’est depuis là que les choses s’étaient progressivement ternies jusqu’à en perdre tout lustre ces derniers jours. Cela l’avait-il affecté au-delà de ce qu’il imaginait ? Est-ce parce son père ne le voyait pas qu’il était devenu photographe ? Voir sans être vu était une de ses qualités. Qu’allait-il devenir s’il n’était plus capable de discerner et de capturer la beauté ? Il était encore loin de la retraite. Écrire un livre peut-être. Réinventer un monde de beauté et de couleur avec seulement du noir et du blanc. Un roman qu’il intitulerait « À toutes les femmes que j’ai photographiées avant ! » Non, il ne voulait pas réinventer la beauté, il voulait la contempler, la saisir, la fixer sur ses rétines et pour l’éternité. Il ne savait ni ne voulait faire autre chose. C’est l’esprit tourmenté par ces sombres réflexions que, vers deux heures du matin, il regagna son domicile en proie à des crampes d’estomac. Il prit un antispasmodique avant de se coucher et s’endormit d’un sommeil sans rêves. Le lendemain matin, la nuit portant conseil, il prit rendez-vous chez le premier ophtalmologue de l’annuaire. Avant de se jeter du plus haut pont de la ville, il semblait raisonnable de faire un contrôle de sa vue. Après tout, son œil était son outil de travail. Qui sait ? Le praticien pourrait peut-être lui refaire une virginité oculaire comme on refaisait un hymen. Son regard redeviendrait alors vierge de toute laideur et de toute beauté, lui permettant de voir d’un œil neuf tout ce qui l’entourait, comme s’il venait au monde.

Après deux opérations qui s’échelonnèrent sur un mois, Régis sortit enfin du brouillard dans lequel la cataracte l’avait plongé, altérant sa vision de la réalité. Ce fut une véritable renaissance, une redécouverte extraordinaire des couleurs de la vie et de l’éternelle beauté des femmes et de la nature. Non, ce n’était pas la poussière de la mort qui obscurcissait son regard, mais la poussière du temps, celle qui, au fil des ans, blanchissait les cheveux et opacifiait les cristallins…

|

|

Texte intégral Il était assis devant sa maison. Une modeste maisonnette de pêcheur, identique à toutes celles qui longeaient le bord de ce bras de mer balayé par les vents et asséché par le soleil. Droit sur sa chaise, le regard fixé sur la mer, il semblait tendu, dans l’attente de quelque chose. Bien qu’il fût encore tôt, le soleil était déjà brûlant. Les rayons qui venaient frapper les murs blanchis à la chaux réfléchissaient violemment la lumière et l’homme mit son chapeau. Un grand chapeau de feutre noir, mité et marbré de traces de sel. Sous les larges bords un peu mous, ses iris étranges prenaient des allures d’abysses insondables. Plus transparents que l’onde marine, ses yeux étaient d’un vert si pâle qu’ils paraissaient liquides dans son visage buriné et tanné comme du cuir. Ce contraste saisissant, qui ouvrait son regard sur un horizon illimité, mettait mal à l’aise tous ceux qui le croisaient. Cette particularité, qu’il avait de naissance, fascinait les gens du village autant qu’elle les effrayait. Il s’y était habitué. D’autant que dans sa jeunesse, sa chevelure, à présent argentée comme le sel, était d’un blond si blanc qu’elle accentuait encore son étrangeté aux yeux des villageois, tous noirs de cheveux. En ce temps-là, les gens étaient plus simples. Même si certaines différences les inquiétaient, ils les acceptaient sans trop se poser de questions. De toute façon, en dehors de la mer, qu’il connaissait comme sa poche, il n’avait quasiment jamais quitté son hameau, à part une fois… Il n’avait donc pas eu à souffrir du regard d’autrui. La mer était son royaume, elle lui apportait tout ce dont il avait besoin : la subsistance, la liberté, la plénitude et les voyages intérieurs. Cette immensité le nourrissait totalement. Par-delà l’éternité contenue dans le mouvement incessant des vagues il pressentait que, même si la mer l’avait dépossédé, elle serait aussi, paradoxalement, celle qui le comblerait un jour. L’homme se leva soudain, comme mu par un signal intérieur. Presque en courant, il se dirigea vers un petit promontoire qui donnait sur la plage en contrebas. Il était grand et sec, pareil aux harengs saurs qui pendaient et séchaient au milieu des filets de pêche sur le côté de sa baraque. Plein d’une tension que l’on sentait faite d’espoir et d’anxiété, la main prolongeant le bord de son chapeau pour protéger ses yeux sensibles, il scruta avidement la mer, comme si, mettant fin à l’attente insoutenable qui le tendait depuis tant d’années, il allait voir apparaître ce qu’il espérait tant. Immobile, figé dans son observation, il ressemblait à une statue de sel, pétrifié sur un passé tragique. Puis son corps s’affaissa brusquement, la formidable énergie qui l’animait la minute précédente semblant se retirer d’un coup, le laissant exsangue et vide. Écrasé par le poids de la chaleur et de son désespoir, il s’en retourna à pas lents et vint se rasseoir sur sa chaise. Les yeux inexorablement tournés vers la mer, il reprit sa contemplation hypnotique, son visage, impénétrable, noyé dans ses pensées. L’homme au chapeau noir, comme le surnommaient les villageois, n’avait pas d’amis. Après le drame, il s’était refermé comme une huître et était devenu plus silencieux que la nuit dans laquelle il errait. Il s’était mis à fixer la mer dans l’attente d’on ne savait quoi. Et, pareil à la mer qui avançait et se retirait sans cesse, il se levait soudain pour courir vers elle, puis se rasseyait. Puis se levait de nouveau et recommençait, inlassablement, telles les vagues qui scandaient la vie du monde et son existence. Seuls quelques vieux pêcheurs, ceux que la mer, cruelle, avait épargnés puis rejetés sur ses plages, se souvenaient encore de la tragédie. Ils disaient que, depuis que l’homme au chapeau noir ne parlait plus avec les hommes, il parlait avec la mort et la mer et qu’elles lui répondaient. Il attendait un signe. C’est pour cela qu’il scrutait infiniment l’horizon. Cependant, la plupart des villageois ne croyaient pas à ces fadaises. Pour eux, l’homme était fou, il travaillait du chapeau, comme ils disaient, et il valait mieux le laisser tranquille. Le malaise qu’ils éprouvaient en sa présence, ainsi que le pressentiment qu’il détenait une vérité qui leur échappait, les angoissait et les tenait naturellement à distance. Si la connaissance ouvrait sur la sagesse, l’ignorance engendrait la peur. L’homme au chapeau noir incarnait l’anxiété diffuse qui les habitait et hantait parfois, les nuits de grandes tempêtes, leurs âmes affolées. Il incarnait tout ce qu’eux-mêmes refoulaient au plus profond de leur cœur. Comment auraient-ils pu comprendre que cet homme, tendu vers un amer invisible et empli du silence de la mort, de la mer et du cosmos, était plus près qu’aucun d’eux de la réalité du monde… Un jour, l’homme au chapeau noir disparut. On eut beau le chercher partout, passer au peigne fin le sable de toutes les plages, on ne trouva nulle trace de lui. Une barque vide échouée sur la plage, qui n’appartenait à aucun des pêcheurs, fut retrouvée dans une petite crique où l’homme aimait à contempler la mer et suscita un moment la controverse. C’est un vieux pêcheur, un de ceux qui se souvenait, qui retrouva son chapeau. Il était posé à l’endroit précis où, trente-cinq ans plus tôt, on avait retrouvé celui de sa fille, disparue elle aussi sans laisser de traces. Le fameux chapeau noir qu’il portait depuis…

Agée de douze ans, elle s’appelait Lunéa, parce que ses cheveux, ses yeux et sa peau étaient couleur de lune comme il disait. Porteuse de la même singularité que son père, Lunéa en souffrait davantage puisqu’elle ne supportait ni le soleil ni la lumière du jour sur sa peau fragile. Quand elle devait affronter l’extérieur, elle portait un grand chapeau de feutre noir que son père lui avait offert pour la protéger. Lunéa ne sortait qu’à l’aurore et au crépuscule, quand les rayons du soleil ne blessaient plus ses yeux et ne brûlaient plus sa peau. Elle aimait ces heures particulières où, seule avec la mer, elle retrouvait une liberté qui lui était interdite le jour. L’homme adorait sa fille, qu’il appelait sa petite sirène. Souvent il se baignait avec elle, la nuit. Elle nageait divinement et, plus d’une fois, il l’avait vue évoluer aux côtés des dauphins, ses longs cheveux argentés ondulant sous le clair de lune. Un jour, alors que l’homme était parti à la pêche au thon en mer, un vagabond s’introduisit dans leur maison. Amarylle, sa femme, donna le peu d’argent qu’ils avaient au voleur et lui demanda courageusement de partir. Mais le rôdeur posa son regard glauque sur Lunéa qui se terrait dans un coin, ses longs cheveux argentés voilant à peine son visage de porcelaine. Horrifiée par la concupiscence qu’elle y décela, Amarylle cria aussitôt à Lunéa de s’enfuir. L’enfant s’enfuit, mais le vagabond, furieux de voir s’échapper sa proie, se vengea sur Amarylle qu’il viola puis assomma d’un coup de pierre. On ne retrouva jamais Lunéa, juste son chapeau noir, posé sur le rocher de la petite crique qu’elle affectionnait. Quelques mois plus tard, la police arrêta l’assassin qui avoua le meurtre d’Amarylle. Il nia toujours celui de Lunéa pour lequel il fut suspecté. L’homme au chapeau noir se rendit dans la capitale pour assister à sa pendaison. Ce fut la seule fois qu’il quitta le village. Depuis ce jour, l’homme n’a plus été le même et le chapeau n’a plus jamais quitté sa tête. Grâce à lui, on disait que l’homme pouvait entendre rire et jouer sa fille avec les dauphins dans la mer. Certains, qui ne sont plus, et auxquels l’homme aurait parlé, disaient que Lunéa devait revenir pour le chercher. Le signe en serait un bateau vide tiré par trois dauphins… Cette histoire s’est déroulée il y a très longtemps, mais aujourd’hui encore, si vous savez voir au-delà des apparences et que vous reconnaissez ce bras de mer, la légende dit que, les soirs de pleine lune, en regardant bien, on peut voir danser sur la ligne d’horizon, tirée par trois dauphins, une barque légère où chantent et rient une femme, une petite fille aux cheveux couleur de lune et un homme coiffé d’un chapeau noir… Nouvelle lue à la radio le 30.01.15 - Écouter |

|

Extrait Christiane consulta sa montre. Elle avait encore le temps de mettre une lessive avant le repas. Elle s’empara du panier à linge et se dirigea vers la buanderie. Au passage, elle attrapa la veste de survêtement de son mari qui pendait à la patère. À vue de nez, elle méritait bien un lavage. Biaggio, à l’instar de bien des hommes, ne voyait pas la saleté s’accumuler sur ses fringues, et encore moins la nécessité de les laver toutes les semaines. Il ne voyait pas non plus la poussière et la saleté envahir la maison, allant jusqu’à lui reprocher d’être une maniaque de la poutze quand elle faisait le ménage. Évidemment, il lui était plus facile de l’accuser d’en faire trop que de s’excuser de ne rien faire. Même si son emploi d’institutrice ne l’occupait qu’à mi-temps, Christiane supportait de moins en moins qu’il ne fît pas sa part des corvées domestiques. Biaggio relativisait les tâches ménagères, comme leurs problèmes conjugaux, son unique stratégie se résumant, dans les deux cas, à en faire le moins possible. Il se contentait généralement de faire disparaître la saleté sous le tapis et les conflits sous la trame des jours. Les à-fonds et les remises en question, merci bien ! ce n’était pas pour lui. Christiane ne tolérait plus ce minimalisme crasse qui entachait son existence. S’il n’avait tenu qu’à lui, Biaggio aurait pu tout aussi bien porter sa veste toute l’année sans que cela le gênât le moins du monde. « Où il y a de la gêne, il n’y a pas de plaisir » fanfaronnait-il sans cesse devant ses amis. Biaggio faisait toujours ce qu’il voulait, quand il voulait. Pour lui, c’était le plus gêné qui s’en allait. Le niveau d’exigence de Christiane étant plus élevé que le sien, c’était donc elle qui cédait et s’effaçait régulièrement. Ce dont il profitait avec désinvolture, s’appuyant sur ses vertus mêmes pour la manipuler et la culpabiliser. Christiane avait conscience de tout cela, mais elle s’en accommodait, masquant son impuissance à changer les choses en astiquant et briquant la maison avec une énergie qui confinait parfois à la rage. Faire le ménage à fond lui procurait le sentiment de récurer le sien de fond en comble. Sorte de catharsis libératoire qui lui donnait l’illusion d’agir sur son propre couple en nettoyant symboliquement cette crasse que son époux ne voulait ni voir ni ôter avec elle. Elle laverait cette veste, et d’ici ce soir elle serait propre et sèche, mais, comme d’habitude Biaggio ne remarquerait probablement pas la différence. Christiane soupira et fit le tri de son linge. Comme avant chaque lessive, elle vida soigneusement les poches des vêtements et les retourna à l’envers. Non seulement cette pratique systématique ménageait les couleurs, mais surtout elle évitait qu’un petit objet, oublié dans une poche, ne vînt boucher le tuyau de vidange de la machine à laver. Malgré sa vigilance cette aventure lui était déjà arrivée plusieurs fois et la réparation lui avait coûté un prix exorbitant. La prudence était donc de mise. Au bout du compte, c’était autant qu’elle ne pouvait dépenser pour son coiffeur ou ses sorties. C’est en fouillant les poches du blouson de Biaggio qu’elle la découvrit. Tout d’abord, elle n’y prêta pas attention, pensant qu’il s’agissait d’une liste de commissions quelconque. Elle la tenait dans sa main avec d’autres menus objets quand un mot attira son attention : caractérielle. Tiens ! on ne trouvait certes pas cet article-là au magasin. Plus intriguée que curieuse ou suspicieuse, Christiane posa les objets qu’elle tenait sur le bord du lavabo et déplia soigneusement le papier plié en quatre pour le lire. Hystérique, Rigide, Intransigeante, Stupide. Des mots, apparemment sans suite, s’alignaient les uns sous les autres sans qu’elle pût en saisir ni le sens ni la raison. Etait-ce une liste qui avait trait aux mots croisés dont raffolait son mari ? Une sorte de sudoku à résoudre avec des mots plutôt que des chiffres ? Tous ces adjectifs l’interpellaient. Une telle concentration de qualificatifs, aussi négatifs que ceux qu’elle avait sous les yeux, lui apparaissait cependant bizarre, voire inquiétante. Étrangement, au fur et à mesure qu’elle déchiffrait les mots écrits au stylo bleu, un malaise indéfinissable s’emparait d’elle. Avant même d’arriver au bout, elle avait compris. Son regard avait résolu l’énigme avant même son esprit. C’était un acrostiche ! Elle le distinguait à présent, les initiales de son prénom se détachaient clairement en début de chaque ligne. Une sensation désagréable lui titilla l’estomac. Elle déglutit avec peine et une crispation involontaire lui tira la joue quand elle termina la lecture des épithètes inscrites sur la liste : Tyrannique, Immature, Anorgasmique, Narcissique, Egotique ! Ébranlée, Christiane tiqua sous l’avalanche de « iques » et se laissa choir comme une masse sur l’escabeau de la buanderie. Qu’est-ce que tout cela signifiait ? Pourquoi Biaggio avait-il écrit ces mots sur ce bout de papier ? Etait-ce donc tout ce qu’elle lui inspirait ? Elle se frotta les yeux dans un geste d’incompréhension. Non, elle ne rêvait pas. Pour tout hommage depuis qu’ils vivaient ensemble, son cher et tendre lui avait concocté le plus abominable des poèmes : le seul et unique qu’il lui eût jamais composé en dix ans de vie commune. Le regard et le cœur vides, Christiane contemplait sans comprendre l’odieux acrostiche qui la dépeignait comme un monstre de méchanceté. Une mégère ! Et frigide de surcroît ! Elle s’attarda sur le S de stupide, un peu trop appuyé à son goût. Il semblait avoir hésité pour le S, préférant finalement stupide à salope, ajoutant l’injure à l’insulte ! L’hypocrite ! pensa-t-elle avec aigreur, quand je pense à toutes ses simagrées de ce matin. Elle le revoyait encore après avoir obtenu par moult manœuvres ce qu’il voulait d’elle. Monsieur était du matin. Elle avait beau lui dire, elle, que le matin elle n’avait ni la tête ni le reste à la chose, il n’en n’avait cure. Lui n’en faisait toujours qu’a sa « petite tête », en l’occurrence. Christiane hésitait entre les larmes et la colère, tripotant entre ses mains tremblantes le misérable bout de papier froissé qui, pareil à une bombe, menaçait de faire exploser leur union. C’est alors qu’elle le retourna. Son sang ne fit qu’un tour. Un autre acrostiche s’y étalait en toute indécence. Avec un intérêt confinant au masochisme, elle se mit à déchiffrer à haute voix les mots qui s’étranglaient dans sa gorge et éclataient comme des grenades dans son cœur : Connasse, Harpie, Râpe, Imbécile, Salope ! Elle en était sûre ! Cet acrostiche était sûrement le dernier, le premier n’était qu’un ballon d’essai. Le salaud ! Le salaud ! éructa-t-elle entre deux mots. Mais, comme envoutée par les mots qui dansaient en lettres de feu devant ses yeux embués, elle poursuivit son énumération : Terroriste, Inadaptée, Arriviste, Nombriliste, Emmerdeuse ! Cette fois, Biaggio avait porté son choix sur des noms plutôt que des adjectifs. Il ne la qualifiait plus – disqualifier aurait été plus juste – mais il la nommait. Il lui donnait une forme, une réalité. Il l’incarnait dans l’abjection. Christiane ! Christiane ! Il lui avait fallu établir deux listes pour l’exorciser, pour l’extirper comme une épine empoisonnée de sa tête. Christiane ! Le diable en jupons ! La démone possessive et dévorante ! Le succube frigide qui hantait son esprit malade et jaloux et qu’il baisait tous les matins depuis dix ans ! GGRRrrrrrrr ! Il allait voir ce qu’il allait voir. Puisqu’elle était succube, elle l’attaquerait de nuit comme il se doit !

Lue à la RTS par Carine Delfini le 16.1.15. Pour écouter Haut de page |

|

Texte intégral Malgré toute l’attention que vous me prodiguez et la qualité de l’environnement que vous mettez à mon service ; malgré les multiples et généreux hommages dont vous me comblez sans cesse ; malgré l’admiration flatteuse dont vous m’entourez avec ferveur et qui fait de moi votre objet de culte, en dépit ou à cause de tout cela, Charles, je vous annonce que je pars. Je n’en puis plus de votre adoration et de votre jalousie, de votre amour passionné, de votre haine, de votre ambivalence et de votre ambiguïté. Je ne supporte plus votre oppressante dévotion qui confine à la vénération et me réduit à une icône désincarnée. J’étouffe sous votre surveillance perpétuelle et vos regards suspicieux. Je m’asphyxie à tirer sur la corde dont vous m’entravez. Mes yeux larmoient et s’usent à contempler le ciel, de la fenêtre. Mes oreilles sont douloureuses à se tendre vers les bruits de la vie qui m’entourent et mon cœur saigne devant la conscience de cette réalité. Je rêve d’espace et de liberté quand vous ne me concédez pour vivre que cet endroit minuscule. En dépit de tout ce que vous appelez amour, je me meurs de solitude et de mélancolie. Vous ne m’aimez pas, Charles ! Vous vous aimez à travers moi. Vous aimez l’idée que vous avez de l’amour. Vous aimez l’idée que je vous appartiens, que je suis votre chose, votre propriété… mais vous ne m’aimez pas. Aimer c’est laisser l’autre libre, c’est reconnaître et aimer en lui l’idée même de la liberté. L’amour est liberté. L’amour est un lien librement consenti. Charles ! L’amour et la confiance sont les seuls liens qui permettent un attachement véritable quand vous, vous tentez, de manière dérisoire et pathétique, de m’attacher à vous par une corde. Cela est insupportable et indigne. Votre attitude m’humilie et me blesse et je ne peux accepter plus longtemps d’être traitée comme une quelconque chèvre… J’ai enfin trouvé le moyen de fuir votre adoration maladive, si révélatrice de votre incapacité à vous aimer vous-même. Grandissez, Charles, et n’ayez plus peur de perdre ceux que vous aimez, car c’est en les attachant que vous les perdez et c’est en les libérant que vous vous les attacherez. Je sais que le loup rôde dans la montagne, mais à tout prendre, je préfère encore être dévorée vive plutôt qu’emprisonnée à vie par votre amour dévorant. Rappelez-vous, Charles, l’amour est libérateur alors que la peur et la jalousie sont des chaînes… Blanquette à Charles Seguin Lue à la RTS par Carine Delfini le 21.1.15. Pour écouter |

|

Texte intégral Hugo ajusta la perruque sur sa tête et jeta un dernier coup d’œil au miroir. Il avait vraiment l’air ridicule. Comment pouvait-il en être arrivé là ? Il enfila sa veste et se dirigea vers la porte en regardant sa montre. Il serait juste à l’heure. À cet instant une fenêtre claqua au salon. Il hésita une seconde. Il n’allait quand même pas faciliter le travail des cambrioleurs ! Contrarié, Hugo retourna au salon et referma si brusquement la fenêtre que l’espagnolette lui resta dans la main. « Il ne manquait plus que ça », pensa-t-il, agacé, en posant la poignée sur la table. Au moins, la fenêtre était fermée. Il s’occuperait de ça demain. Il prit ses clés, sa sacoche, ferma la porte de son appartement et se mit à dévaler les escaliers quatre à quatre. Dehors, il pleuvait à seaux. Évidemment, il n’avait pas songé à prendre son parapluie. Il pensa à sa perruque. Décidément, ce n’était pas son jour de chance et, vu l’heure, il était hors de question de remonter le chercher. Il héla un taxi, s’abritant tant bien que mal sous sa sacoche en cuir. — Vite, Au Théâtre des Coquelicots ! — Vite, vite ! Comme vous y allez ! dit le chauffeur avec humeur. J’ai un taxi pas un bateau ! Comment voulez-vous qu’on avance avec cette pluie diluvienne ? À l’arrière, stressé, Hugo consulta sa montre une fois encore. Il ne pouvait se permettre d’arriver en retard. Marie-Charlotte avait été très claire. — Vous allez voir quel spectacle ? demanda le chauffeur. — « Une Escarpolette pour deux » ! répondit Hugo qui n’avait pas du tout envie de tailler une bavette avec ce gondolier parisien. — Et c’est avec qui ? — Je ne sais plus. Ça n’a d’ailleurs aucune importance. Vous ne pouvez pas rouler plus vite ? demanda Hugo qui s’impatientait. Le chauffeur se tut, vexé, et monta le volume de la radio. Hugo en profita pour ressasser ses pensées. Oui, c’est vrai, il allait bientôt avoir quarante-cinq ans. Il n’avait rien d’une gravure de mode et avait toujours fait plus vieux que son âge. Mais cela l’autorisait-elle à le traiter ainsi ? Et lui, pourquoi acceptait-il de se soumettre ? — Allez, terminus, vous v’la rendu, et à l’heure en plus ! dit soudain le chauffeur en stoppant son taxi devant le théâtre. Hugo le remercia en le gratifiant d’un généreux pourboire et s’engouffra dans le hall. Il repéra Marie-Charlotte, qui attendait vers la porte d’entrée en lui faisant des signes. À son air irrité, il vit qu’elle était fâchée et il s’empressa de la rejoindre. — Hugo, mais que faisais-tu ? Voilà un quart d’heure qu’on poireaute ici avec mes parents ! J’ai cru que tu n’arriverais jamais et qu’on allait rater le début. — Excusez mon retard, dit Hugo, en saluant les parents de Marie-Charlotte, mais la pluie m’a retardé. Une sonnerie retentit soudain et tous les quatre gagnèrent leur place dans la salle. Assis entre Marie-Charlotte et sa mère qui ne cessait de l’observer de coin, Hugo se sentait mal à l’aise. Vivement que cette représentation se termine ! Il n’aimait pas du tout le rôle qu’il devait jouer ce soir. De plus, le spectacle était ennuyeux à mourir. L’entracte vint le délivrer et le père de Marie-Charlotte proposa de prendre un rafraîchissement. La foule était compacte et les gens se bousculaient en direction du bar comme s’ils venaient de traverser le désert, ce qui était un peu le cas, songea Hugo avec ironie, les incessants allers et retours de cette Escarpolette n’étant même pas parvenus à apporter un peu de fraîcheur à la pièce. Un grand escogriffe déboula soudain devant Hugo qui se trouva projeté contre le mur. Scandalisé, Hugo l’invectiva et le pria de s’excuser, séance tenante. Mal lui en prit, le type s’approcha de lui avec un air menaçant et, d’un geste de la main, fit mine de lui balancer une claque. Il était grand, sa main vola au-dessus du crâne de Hugo et, dans le mouvement, emporta la moumoute qui en garnissait le sommet. Comble de la honte, l’horrible individu, qui riait maintenant à gorge déployée, la ramassa devant les airs consternés de Marie-Charlotte et de ses parents et, hilare, la reposa sur le crâne de Hugo, recouvrant du même coup le siège de toutes les turpitudes qu’engendrait son alopécie. Marie-Charlotte était toute pâle. Hugo était humilié. Le type se tira en se bidonnant. — Mon Dieu, en plus d’être laid il est chauve ! s’exclama la mère d’un air snob et dégoûté. — Ma fille, renchérit le père, en passant avec ostentation ses doigts dans sa chevelure épaisse et drue, on ne peut pas dire que tu aies choisi le plus beau spécimen de la région ! Tu sais pourtant combien ta mère a horreur des hommes chauves. Hugo, très digne, enleva sa moumoute, la fourra dans sa poche et répliqua : — Puisque me voilà découvert, je vous avoue que je préfère, et de loin, ma calvitie bien lisse à votre bêtise hirsute. Si le poil fait la bête, le cheveu ne fait pas l’homme ! Quant à votre fille, inquiète de votre regard au point de m’obliger à porter une perruque pour vous plaire, je vous la rends. Je suis peut-être laid, chauve et barbant, mais je ne suis pas stupide ! Si votre fille ne peut s’affranchir de vos jugements « capilotractés » pour vivre avec moi, alors qu’elle aille se faire natter ailleurs ! Puis, se tournant vers sa fiancée, dont la pâleur avait viré au cramoisi : — Finalement, je te remercie Marie-Charlotte : sans ton insistance pileuse et la bousculade de cet ours mal léché j’étais à un poil de me faire tondre !

|

|

Texte intégral Où est-elle ? Elle ne reconnaît rien, ni les draps de satin aux reflets d’obsidienne, ni les tentures en velours rouge, ni le ciel de lit en soie bleue piqueté d’étoiles ? Que fait-elle sur cette couche, dans cette chambre ? Qui l’a amenée là ? Que faisait-elle avant ? A-t-elle trop bu ? L’a-t-on droguée ? Claire ne parvient pas à remettre ses pensées en place. Tout se mélange dans sa tête. Des bribes de souvenirs et d’images se superposent dans son esprit embrumé, créant un univers fantasmagorique et irréel. Elle plane, légère, aérienne, libre. Claire ne sent plus son corps mais, étrangement, elle le sait, il est à la source de ce mystérieux bien-être qu’elle éprouve : le canal par lequel il transite. Malgré l’insolite de la situation et son incapacité à relier les éléments entre eux, aucune angoisse ne l’habite. Elle se sent bien. Si bien. Un sentiment agréable, délicieusement sensuel, la porte, l’enveloppe. Une impression de flotter dans la volupté. C’est si bon. Une fois encore, son esprit tente de se reconnecter à elle ne sait quelle réalité, mais s’égare à nouveau, distrait par un plaisir qui l’envahit tout entière. D’où vient cette merveilleuse sensation, ce ravissement des sens ? Claire ne cherche plus à le savoir. Elle lâche prise, s’oublie, se laisse entraîner, caresser par cette onde délicieuse qui la parcourt jusqu’au plus profond de son être ; cette vibration intime qui la traverse et se propage en vagues frémissantes jusqu’à son âme. Claire ne veut plus rien. Juste que cette émotion indicible qui la submerge se prolonge, encore et encore. Juste ressentir jusqu’à l’extase la plus infime sensation procurée par cet espace voluptueux où elle a plongé, cette immatérialité moelleuse et chaude où, comme en suspension, elle ne perçoit plus l’entrave de son corps. Juste se laisser couler dans cette substance sublimement indescriptible qui la délasse, l’apaise, la réjouit et enflamme tous ses sens. S’immerger totalement dans ce bain de jouissance pure, s’y diluer, s’y dissoudre, complètement, intensément, y disparaître. Oh ! c’est si bon. Si doux. Tout son être tremble à présent, vibre, elle ne sait sous quelle invisible caresse. Son cœur cogne, palpite dans sa poitrine, son âme tressaille, sa peau frissonne, ses membres se déplient, se tendent. Venu des profondeurs du néant où elle ondule, quelque chose fusionne soudain avec elle, pénètre en elle, glisse, s’enfonce en elle. La sensation est telle, si puissante, si exquise, que Claire, reprenant brusquement contact avec son corps, a dans le même temps l’impression qu’il se dilate, se désintègre et s’abolit dans une pluie d’étoiles. Un déferlement de plaisir l’inonde instantanément, déborde son être, passe le mur de l’émotion et se mue soudain en râles longs et profonds… qui la réveillent en sursaut. — Ouhaaa ! Quel orgasme, ma chérie ! s’extasie alors son mari admiratif en contemplant le visage transfiguré de son épouse. C’était bon ? — Ooohhh ooouuouiii ! Ooouuuuuuiiiiii… ! susurre Claire en lovant son corps nu contre le sien. Réjouis-toi mon amour… demain, c’est ton tour… |

Contenu

.jpg?template=generic)

.jpg?template=generic)

.jpg?template=generic)

.jpg?template=generic)

.jpg?template=generic)